保育で使える無料音階カードあり!「ドレミの歌」&ボディサインで音の高低が自然に身につく音あそび

●●「音の高低」どうやって伝える?●●

子どもたちに音階を伝えたいけど、

どうやって伝えよう…

無理なく楽しく取り組む方法はないかな?

音階は音の高低 を表しているよね。

音の高低に親しむには「ドレミの歌」と「ボディサイン」の組み合わせが便利!

皆のよく知っている歌で体を動かして、無理なく音階に親しめるよ♪

今回は、保育ですぐにできる"音の高低”に親しむことができる音あそびをご紹介✨

使うのは、みなさんご存じ『ドレミの歌』と、音階を表す【ボディサイン】。

さらに、無料でダウンロードして使える《音階カード》もあるので、ぜひチェックしてください♥

音の高低に親しむ音遊び

●●音あそびを深める3つのポイント●●

音に合わせて歌ったり、楽器にふれたり踊ったり…音あそびは楽しい要素がたくさん。

でも、ただ楽しい!だけではなく、保育士が音楽を感じる要素を理解しながら取り組むことで、

子どもたちの「音を楽しむ姿勢の育ち」をより具体的に捉えて支えることができます。

- リズム(Rhythm)

音楽の拍子や速さのこと。手拍子や歩く・止まるなど、音楽に合わせて体を動かすことでより味わうことができます。 - 音の高低(Pitch)

音の高さ・低さのこと。音の高さを、手や体の動きで体感するとわかりやすいです。今回のテーマです。 - 音の強弱(Dynamics)

音の強さ。大きな音では大きな動き、小さな音では小さな動きで表現することでつかみやすいです。

★1.リズムについてはこちらで解説しています。

→無料リズムカード&楽譜あり!忍者に変身!体で拍を味わう音遊び「しのびあしゲーム」

●●まずは《音の高低》に親しむあそびから

まずはリトミックハンドサインに取り組む前段階の、日常の保育でも取り入れやすい「音の高低を感じるあそび」を紹介します♪

◆ 手遊び「とんとんひげじいさん」

「とんとんひげじいさん」の手遊びは、

ひげじいさん=こぶしをアゴの下で『ヒゲ』

こぶじいさん=こぶしを頬につけて『コブ』

てんぐさん=こぶしを鼻につけて『天狗の鼻』

めがねさん=手で〇を作り目に合わせて『めがね』

手は上に=頭の上で手を伸ばす

きらきら手はおひざ=頭の上から手をきらきらさせながら降ろし、最後は手をひざに。

音階と手の高さが対応しています♪

「音が上がる=手を上に」「音が下がる=手を下に」が自然と身につきます。

◆ 即時反応あそび(椅子取りゲーム・ストップゲーム)に取り入れる

「即時反応」…聞いたことありますか?

リトミック等でもよく使われる「即時反応」とは、

音楽の変化に合わせて、子どもがすぐに動きで反応する活動のことです。

リトミック…と言われると身構える先生もいるかもしれませんが、

・椅子取りゲーム

・ストップゲーム

なども、音を聞いて椅子に座ったり、動きを止めたりするので即時反応遊びの一つ。

音の停止=止まる・座る以外にも、たとえば──

- ピアノで「高い音」が鳴ったら【手を上にあげる】

- 「低い音」が鳴ったら【しゃがむ】

- 「ドミソド↑」の合図で【反対回り】

などの動きを入れることで『耳で聞いて』→ 『体で表現する』即時反応の要素を取り入れつつ遊ぶことができます。

音にすぐ反応する『即時反応』を通して──

- 集中力・注意力が育つ(音をよく聴こうとする力)

- リズム感・音感が身につく(音の違いを体で覚える)

- 想像力・表現力が広がる(音からイメージして動きを生み出す)

など、楽しみながら自然に身につけることができるのがメリット。

音を注意して聞き分け、音の高低にも無理なく親しむことができる!

◆ 身体を動かしながら音階に親しむ(2〜5歳児)

音の高低を聞き分けようとする姿が育ってきたら、実際に音階に合わせて体を動かす活動にもチャレンジしてみましょう。

以下に「ドレミの歌」での具体的な活動例を紹介します☆

●●実践!『ドレミの歌』とボディサインで身体を使って音階を感じる活動●●

◆ 活動のねらい

- 音の高低に親しむ

- 全身を使って音を感じる

- 音楽に合わせて体を動かすことを楽しむ

◆ 活動の流れ

- まずは歌ってみよう

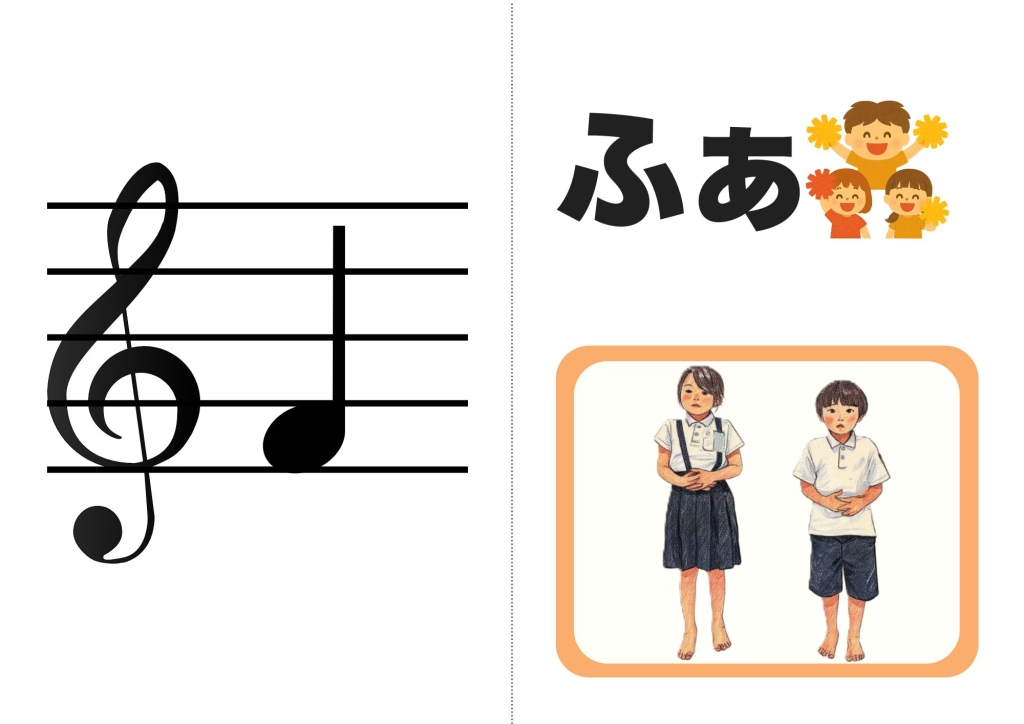

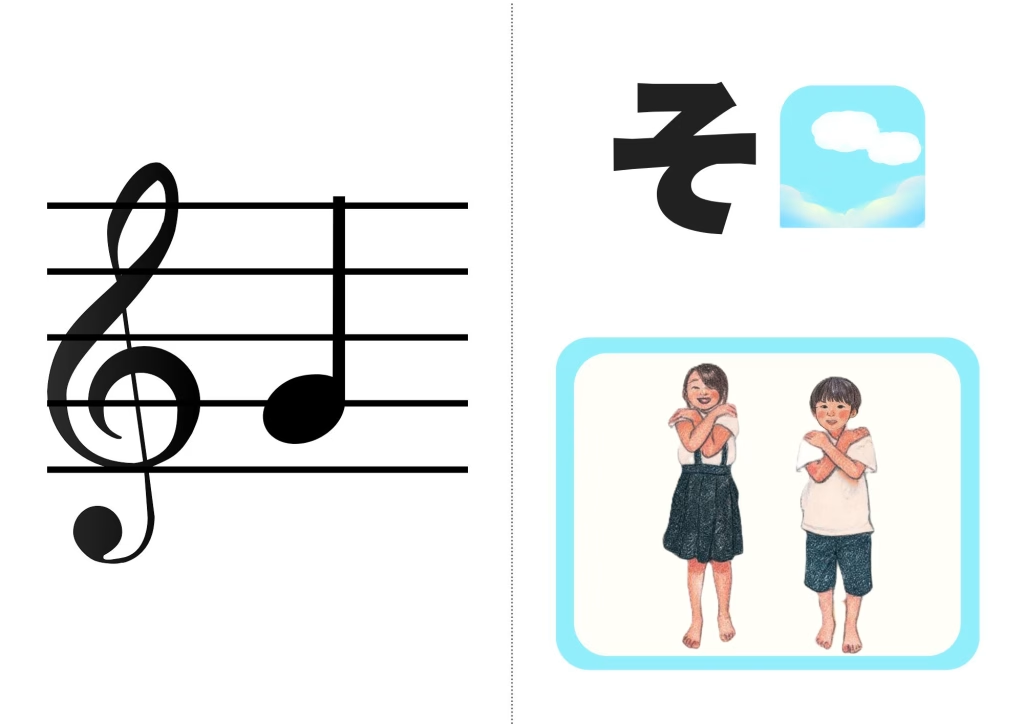

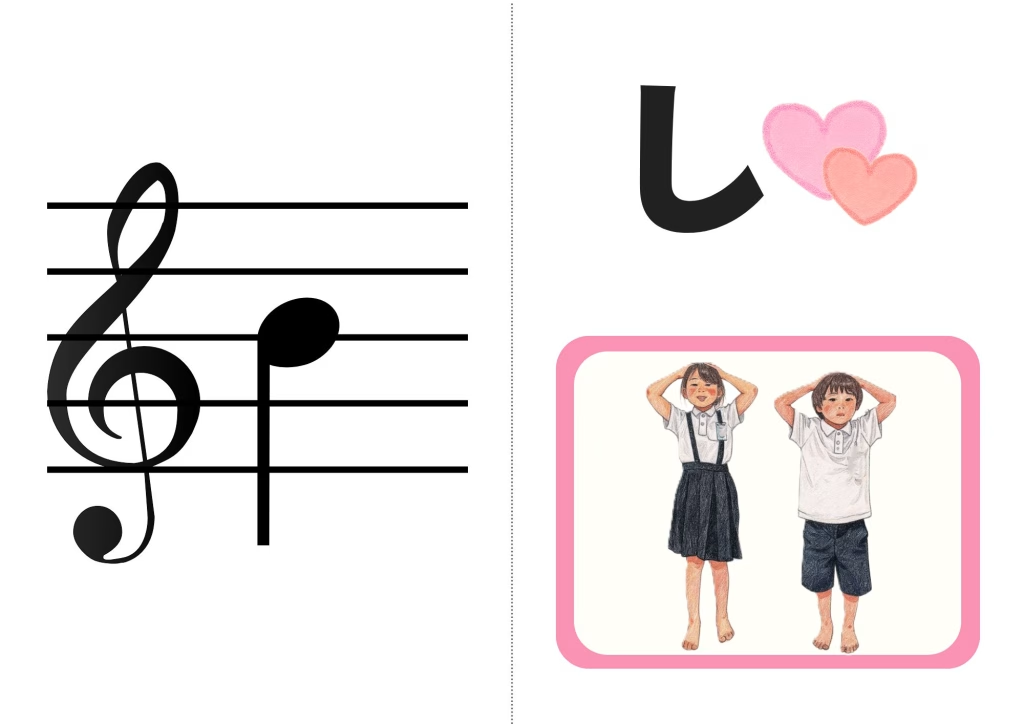

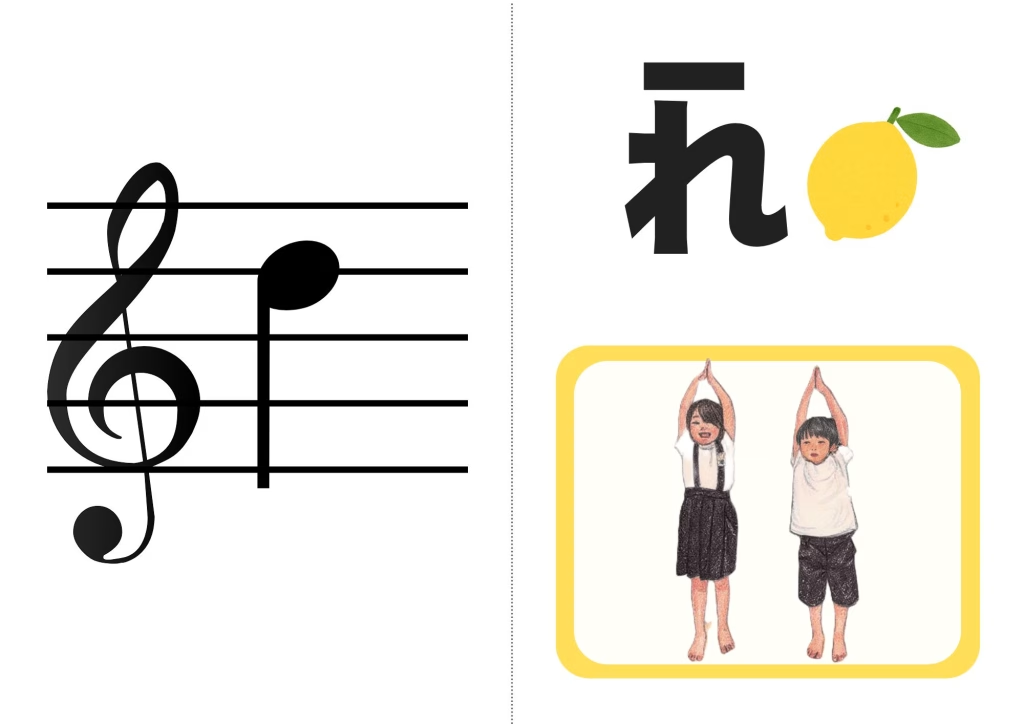

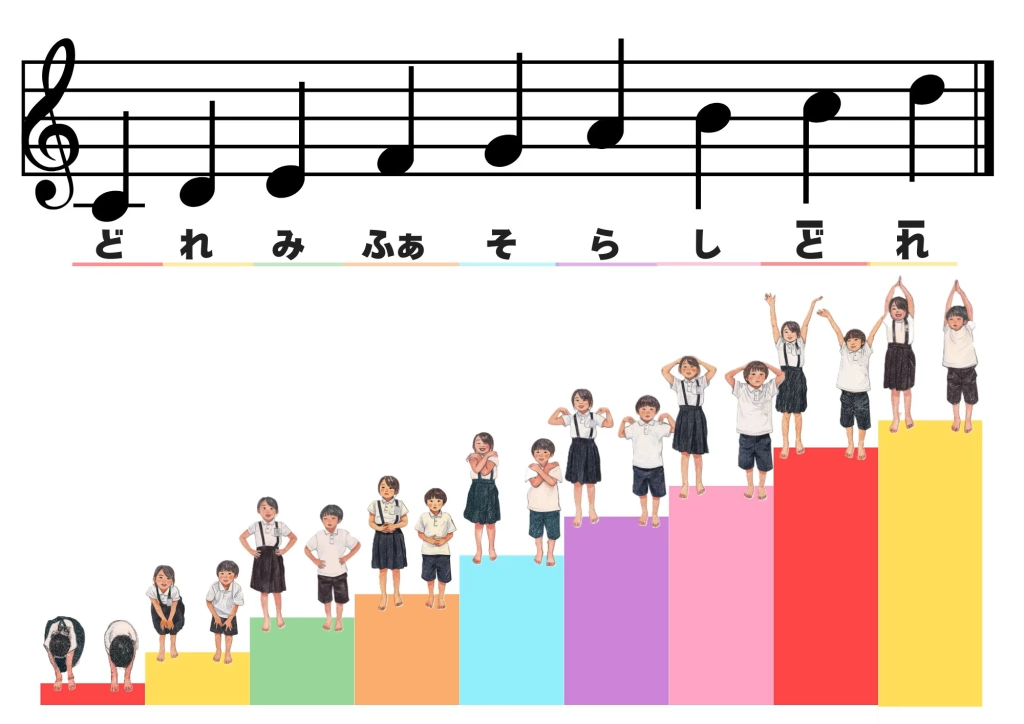

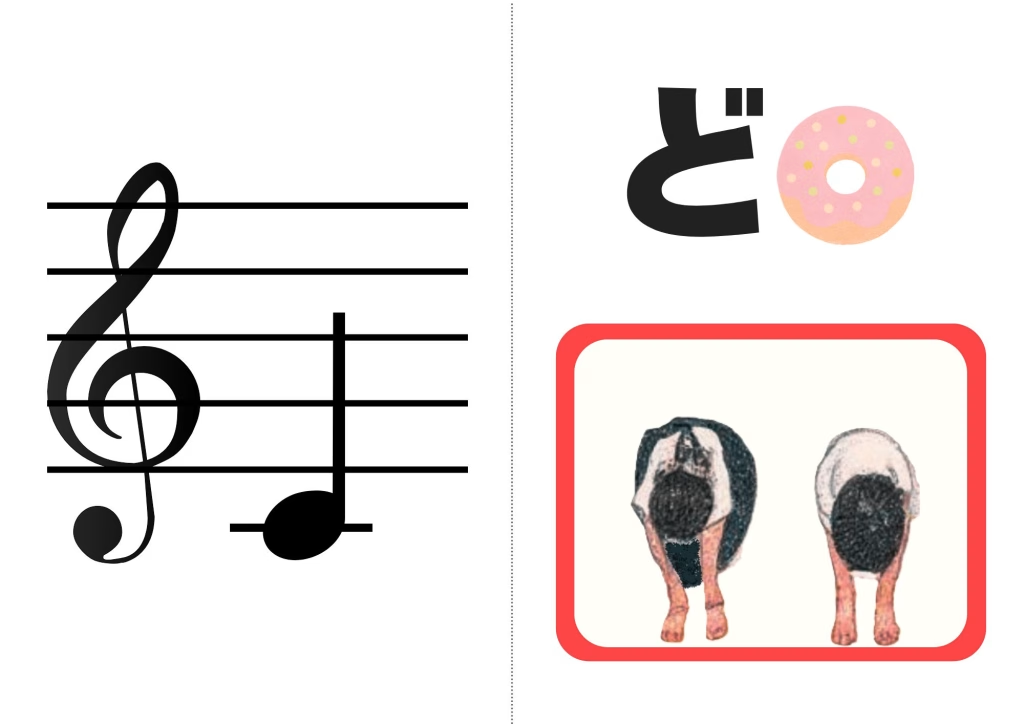

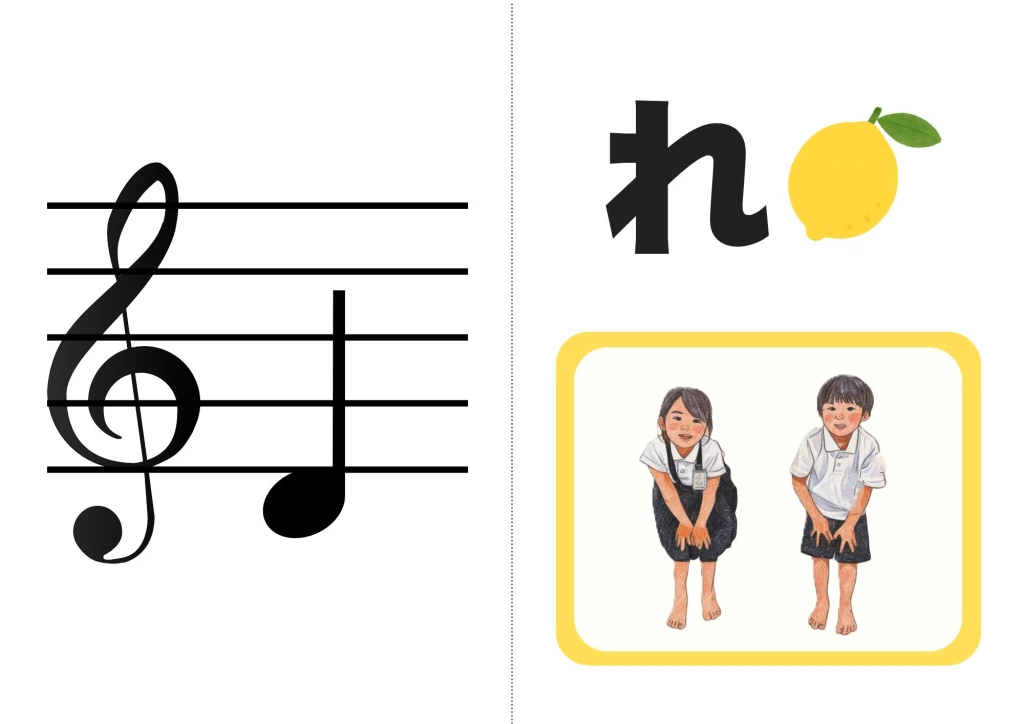

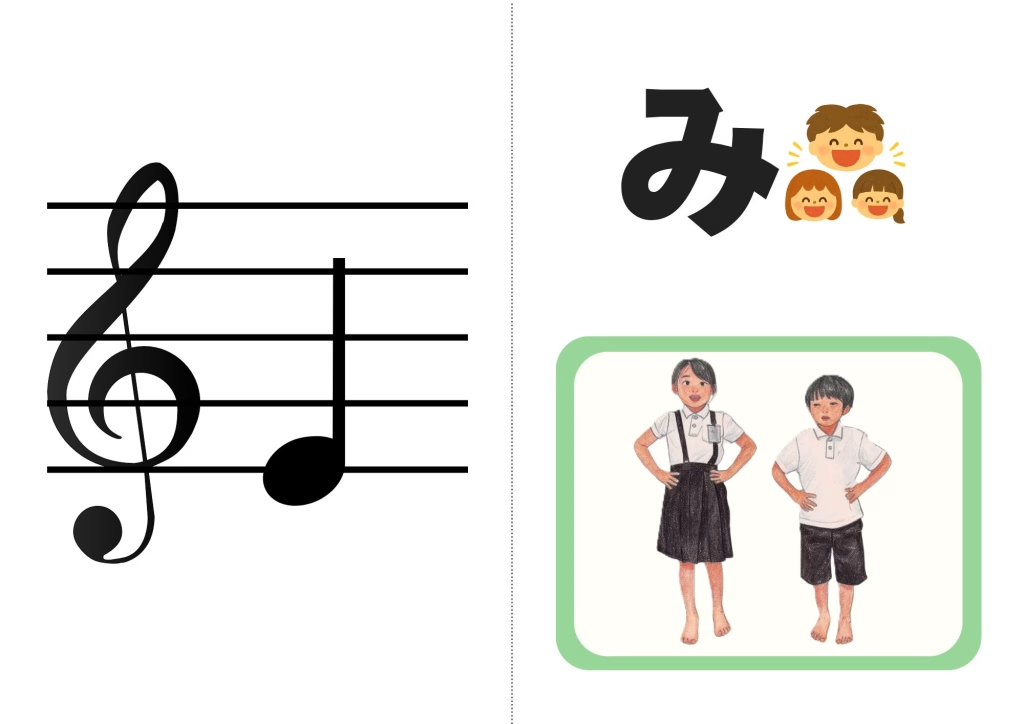

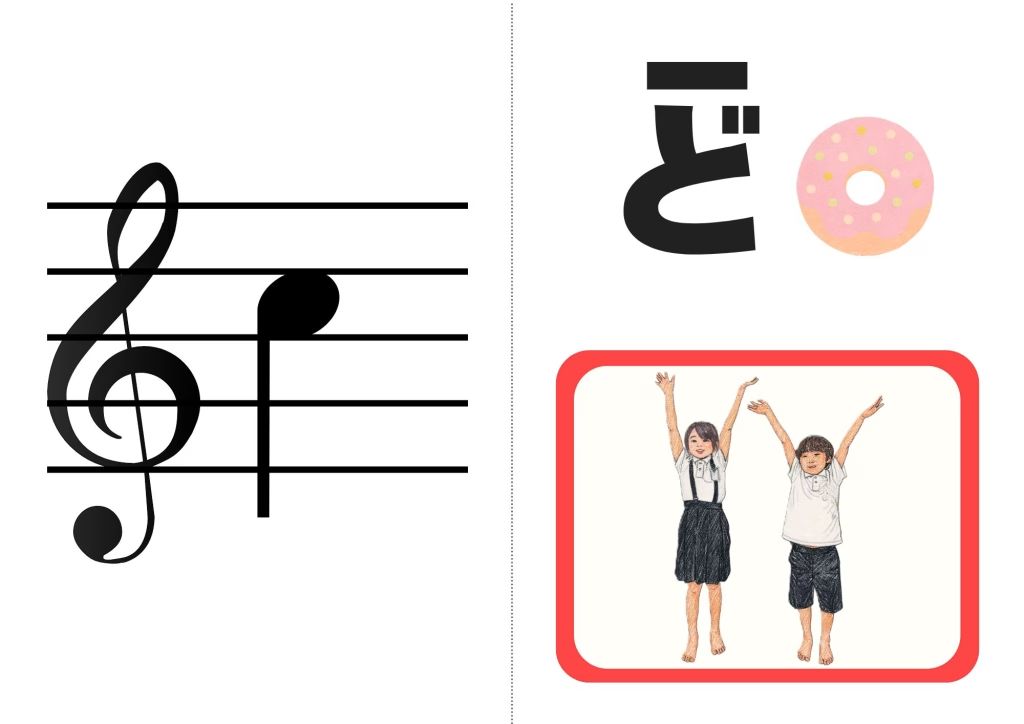

まずは『ドレミの歌』を歌ったり、CDをかけたりして、子どもたちがメロディや歌詞に親しめるようにしましょう。 - 各音階のポーズを確認する

手の位置を変えて、「ドは足首」「レは膝」「ミは腰」など、わかりやすい高さで紹介します。イラストなどで視覚的にもわかりやすく伝えると◎(音階カードのイラストをぜひ活用してください♪) - 歌いながら合わせる

ゆっくり歌いながら、ボディサインと歌を同時に行います。 - CDやピアノに合わせてボディサインをしてみる

実際に体を動かしてみましょう♪まちがえたり、ズレてしまっても大丈夫!

そこも含めて大笑いして楽しんでください(笑)

楽しみながら、音の高低を感じることができればOKです。

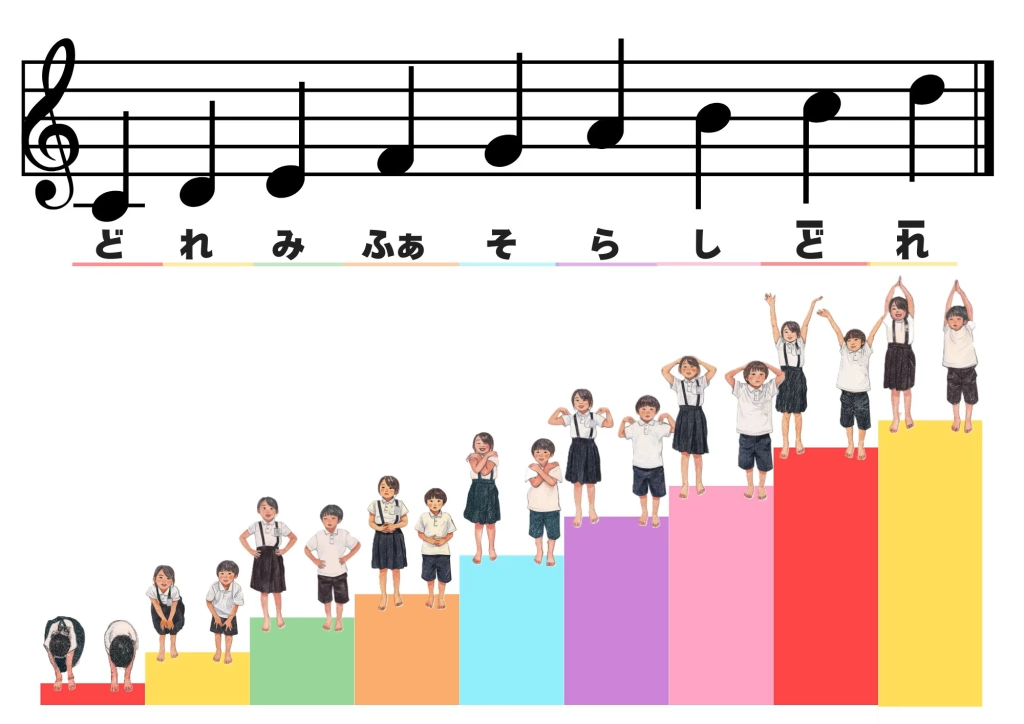

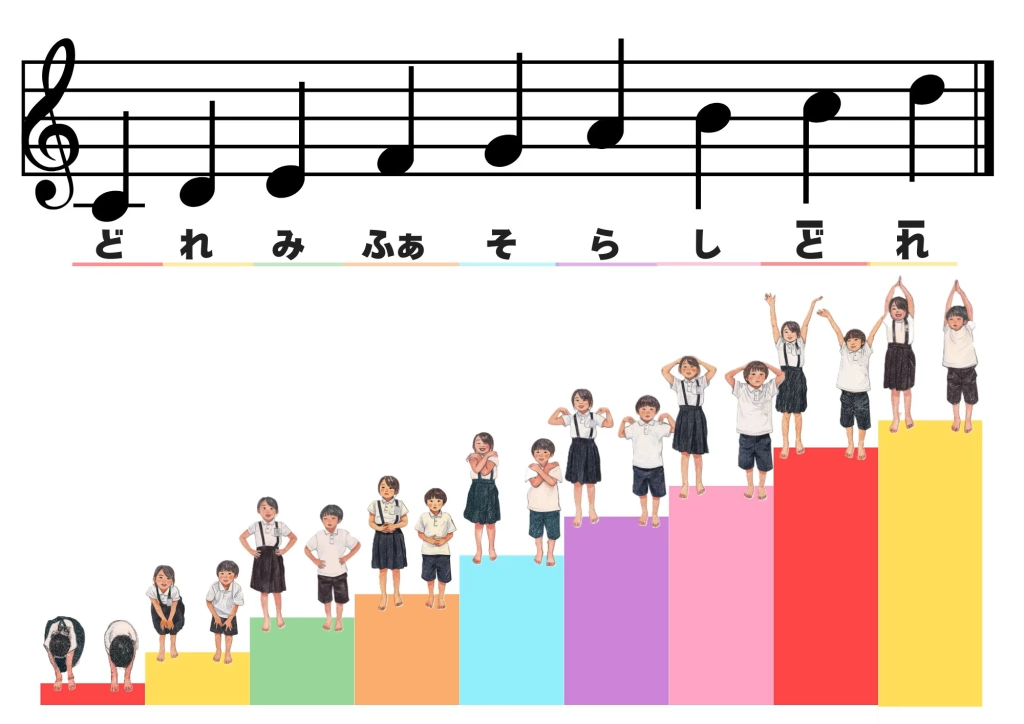

◆ 歌の音程に合わせたボディサインの方法

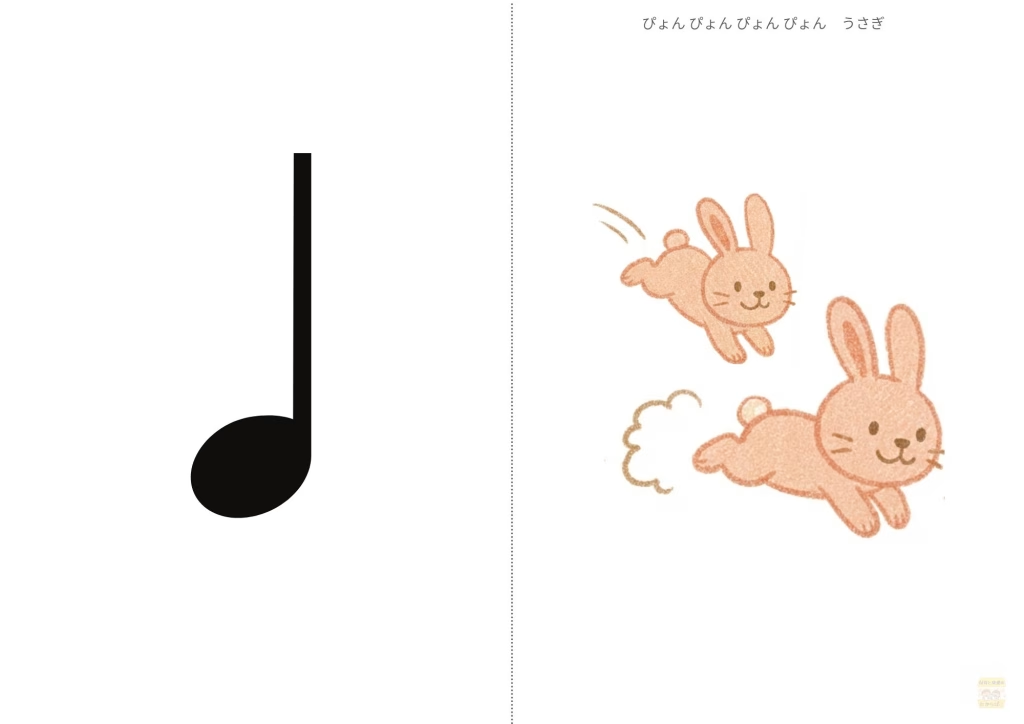

音階カードは中央の点線で折って内側を糊付けして、片面は音符のみ、片面は音名とボディサインになるようにすると、カードを見せながら音符→音名当てクイズにも使えます(^^)

♪ド~はドーナツのド~

♪レ~はレモンのレ~

♪ミ~はみーんなーのミ~

…以降「ファソラシ」も同様

・

・

・

♪さぁ 歌いましょう

★ボディサイン全体図は掲示用等にご利用ください★

…この後

「ドレミファソラシドドシラ~」

「ドミミ・ミソソ・レファファ・ラシシ」

の部分は音階とボディサインが同じになるよう身体を動かしてください☆

一番最後の

「さぁ うーたーいーまーしょう

…ドレミファソラシド・ソ・ド」

は最難関!ぜひチャレンジしてみてくださいね♪

●●年齢別の取り入れ方ポイント

● 2〜3歳児

- 動きを真似るだけでOK!

- 忠実に形を教えず、音の高低を感じつつ楽しく体を動かすだけで十分です♪

● 4〜5歳児

- 曲や音階に合わせて体を動かすことにも挑戦しやすくなります。

- 慣れてきたら、パート分けしたり輪唱のように表現したりも。

●●ドレミの歌以外にも…

- 「きらきらぼし」「かえるのうた」「うみ」など、よく歌う曲でも同じようにボディサインが使えます。

- 鍵盤ハーモニカ活動や合奏曲も体を動かしながら無理なく音階に慣れることができます。

●●ボディサインで楽しく音階をマスター✨●●

「音の高低」の理解は音楽を味わう上で大切な要素。

決して完璧を求めるのではなく、子どもたちが音楽の楽しさを感じられること、

一人ひとりのペースを大切にしながら、継続的に取り組むことで、

自然に音感が身につき、音楽への興味も深まっていきます。

音階カードを活用すれば、準備もほぼなく、手軽に取り組めるのではと思います☆

ぜひ明日の保育から、子どもたちと一緒に”全身で歌う”楽しさを体験してみてください。

\ダウンロード&印刷ですぐ使える!/

[★音階カード(画像ファイル)はこちら↓↓★]

[★ド~レ↑までPDFファイルで一気にダウンロードしたい方はこちらから★]

★音階カードは中央の点線で折って内側を糊付けして、

片面は音符のみ、片面は音名とボディサインになるようにすると、

カードを見せながら音符→音名当てクイズにも使えます♪

使ってみてね♡

+α でチェック✨

★「しのびあしゲーム」や「ストップゲーム」と組み合わせて楽しい!

リトミックスカーフ活用法についてはこちら★

→音の理解、表現・ボディイメージ作りにつながる☆保育のリトミックスカーフ活用法!

★リズムカードはこちら!(無料ダウンロードOKです♪)★

→無料リズムカード&楽譜あり!忍者に変身!体で拍を味わう音遊び「しのびあしゲーム」